|

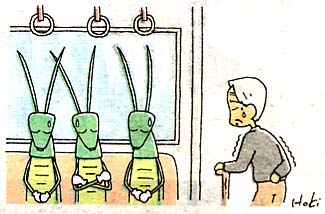

電車の中で病気の老人に席を譲ることでキリギリス君が偶然に手にした3000円は乗客全員のものと考え、3000円で缶ジュースを買って乗客に配るという新しい考え方を提唱して実行した車掌さんは、乗客からやんやの拍手を受け、乗客からは革命的なリーダーと賞賛されたかもしれません。

しかし、この新しいルールが決まってしまいますと、困ったことが起きます。次に同じようなことが起こったときに「どうせ乗客全員のジュースになってしまうのだから、席を譲るのはやめよう」と、キリギリス君が考えてしまうことです。

老人が脂汗を流しながら「具合が悪いのだ、5000円でも1万円でも払うから席を譲ってくれ」と懇願しても、キリギリス君はたぬき寝入りを決め込んでしまうでしょう。

同じ理由で、この車両では全員がたぬき寝入りを決め込むことになります。

お金を得ても自分のものにならないと知ったときに、人はお金を稼ごうとする動機を失います。乗客全員が席の提供者となることを拒否するのです。同時にいくら払ってでも席が欲しいと願う重病の老人の希望もかなえられることはなくなりました。

このことは、市場が持っていた「皆が得するバランスを発見する」という機能が働かなくなったことを意味します。

市場が消えたのです。

市場機能が働かない社会では、人は自分自身が豊かになるために、お金を稼いだり、働いたり、工夫を凝らしたりする衝動を失い、全員がなまけものになるのです。

こうして計画経済の国々は、個人が自分自身の欲望を求めることから始まる豊かさへの階段を上ることに失敗して、その経済理論とともに国家も破たんしてしまいました。

(2003年3月29日「長野市民新聞」)

back お茶の間けいざい学 目次 next back お茶の間けいざい学 目次 next

|