通貨がだんだん実物から離れて紙の上の記号に変わっていったように、市場も実際の物を取引することからだんだん離れ、記号だけを取引するようになりました。

抽象市場の登場です。

具体的な物から離れた市場は急拡大します。

前号で、松代藩に先物のもち米を売ると予約した上越の庄屋さんは「先物の方が高く売れる。他の藩にも同じような話があるのではないか」と、新潟や江戸まで出掛けて先物を売る予約をとって歩くでしょう。

そのうちに上越では収穫できないほどの大量の売り注文を勢いで受けてしまった庄屋さんは、今度は大阪に飛んで、逆に来年のもち米を大量に買う予約をすることでしょう。

こうして、実需から誕生した先物の抽象市場は、通貨が金の兌換(だかん)を離れたとたんに無限に膨脹を始めたように、実際に必要なもち米の量を離れて、名目的な売りと買いの注文が大量に集中する市場に変化していきました。

現在では世界の貿易量の何十倍もの外為取引が毎日行われています。

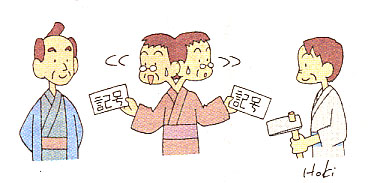

周りのサラリーマンを見回しても、銀行員、証券マン、保険会社、カード会社、商社、公務員、放送会社、NTT、出版社など記号をやり取りしている人々ばかりです。

実際に米や野菜を作り、魚を捕り、衣類を仕立て、家を建て、テレビを製造するような実物経済にたずさわっている人の方が、身の回りには少ないはずです。

現代の経済は、先物市場から生まれた、抽象的な記号を取引する部分が肥大した経済なのです。

(2003年4月19日「長野市民新聞」)

back お茶の間けいざい学 目次 next back お茶の間けいざい学 目次 next

|