|

経済の歴史は庶民が皆で工夫し、発明してきた歴史で、数人の天才が発見して歴史に名を残すというようなものではないのです。

庶民の知恵が積み上がってできた市場経済の仕組みは、天才マルクスが考え出した膨大で緻密な計画経済の理論よりは優れていたことが、20世紀末には実証されました。

市場で通貨が進化してきたのと並んで、市場では別のさまざまな要素も進化を繰り返してきました。

市場で取引されるものは、目の前で取引をする具体的で形のある物から、情報や未来の予測などの抽象的な記号に変わってきました。進化を繰り返す市場では、市場が社会の中で果たす役割も大きく進化してきました。

ここからは市場の進化を「社会での役割」の面から見直して見ましょう。

石器時代の人々が市場で発見したものは、物々交換をすれば、取れ過ぎて腐らせてしまうブリが飢えた山の民の命を救い、自分が不漁で食べ物に困ったときは山の民からシカの肉をわけてもらえるというものでした。

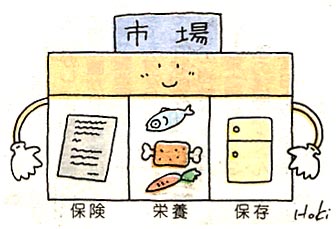

人々は、市場には(1)食料を保存する機能がある(2)食料の組み合せを多彩にして栄養を良くする(3)飢えて死ぬリスクを避ける保険の機能がある――と早くから気付きました。

通貨が発見されると、さらに(4)広い範囲の人と物が自由に流れ込んできて、地域の都市の役割を果たす――ことも分かりました。

今まで述べてこなかった市場の機能について次回も考えてみましょう。

(2003年5月3日「長野市民新聞」)

back お茶の間けいざい学 目次 next back お茶の間けいざい学 目次 next  |