|

松代藩の来年のもち米を確保しておきたいとの願いから発生した先物相場より3割高かったとしましょう。先物に参加した商人「リサトイ」君は考えます。

「来年の米を先物で買わないで、3割安い今年のもち米を買っておいて、倉庫に確保しておけば、同じことではないか」

ここで問題が出ます。来年の米は先物の予約ですから、資金が要りませんが、今年の米は現物ですので、購入資金が必要なのです。倉庫に確保すれば保管料もかかります。

リサトイ君は調べてから考えます。

「米の保管料が1年で1割、米の購入資金を借りると、金利は1年で1割。来年の米は3割高いのだから、この商売をやれば、1割のさやが抜ける」

こうして先物を現実には必要としていないだけでなく、来年のもち米など、どこにも栽培してもいないリサトイ君も市場に参加してきます。

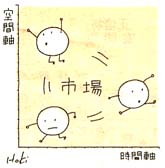

これは、時間の間にあった価格差が、空間の間にあった価格差と同じ原理で動いたことを意味します。

経済の原点、その2

『経済活動とは時間軸に偏在する財を移動させることにより、市場に参加する人々の全体の利益を最大にすること』

市場とは、空間軸と時間軸の2つのベクトルの間に生まれる価格の差を埋めるために、世界中で日夜ダイナミックに動いている生命体である―ということができます。

(2003年6月14日「長野市民新聞」)

[  back お茶の間けいざい学 目次 next back お茶の間けいざい学 目次 next

|