|

石器時代にはすでに犬が飼われていたと推測されています。

たぶん初めは、狩りをして殺したオオカミの子がクンクン鳴いているのを拾ってきて育てているうちに、集団生活をするオオカミの本能と、同じく集団生活をする人類の波長が合い、一緒に暮らすようになったのではないでしょうか。

同じことはシカを狩ったときにも起きます。まだ立つのがやっとというシカの子を殺しても、食べるところはあまりありません。連れて帰り、竪穴住居の裏に縄でつないでおいたのかもしれません。

ここから人類は新しい発見をしました。

家畜の発見です。

家畜という言葉は「家に蓄えておく」という意味です。英語でもライブ・ストックといい、文字どおり「生きている保存食」です。

家畜を飼うことで、人類は狩りで食料が手に入らないときに、家畜を殺せば飢えずに済むことを見つけました。

人類が市場で発見した「交換」が飢えから人類を救ったことと同様に、家畜が保存食となることを知りました。

家畜の発見は、その後の人類の牧畜や農業への道を拓くものでした。

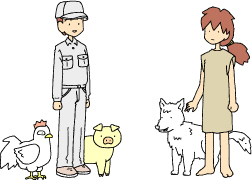

自然から食料を採取していた人類が、自分で食料になるものを飼育したり、保存したりすることを発見したことで、人類は鶏を飼ったり、豚を飼ったり、栗の木を植えたりすることを覚えました。

青森県の三内丸山遺跡から遺伝的に均一な栗が発見され、人が人工的に栗を栽培していたと推測されています。栗の栽培は長期的、安定的に食料を得たいという人類の夢の当然の帰着だったのでしょう。

(2003年11月1日「長野市民新聞」より」)

back お茶の間けいざい学

目次 next

back お茶の間けいざい学

目次 next

|