|

しかし、これらの機械もワットの発明した蒸気機関と結び付かなくては、過剰になるほどの生産性の上昇を見せることはなかったでしょう。

もともとの英国は毛織物が中心で、綿布はあまり着ない国でした。その国でわずか20〜30年の間に、飛躍的に綿織物を増産させる産業が生まれたことが、すべての不幸の始まりでした。

過剰な綿織物に悩む英国はこれを買ってくれそうな国として、人口が多く、気候が暑いインドに目を付けました。

工業の進化で生まれた蒸気船を駆使してアフリカ大陸の最南端の喜望峰を回り、インド大陸に上陸してみると、インドには「ダッカ・モスリン」という素晴らしい綿布がありました。長い綿花の繊維を細くより、軽く、薄い、絹のような光沢(こうたく)がある綿布でした。

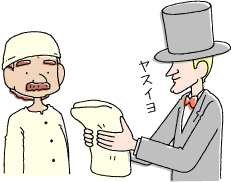

しかし、英国は過剰な綿布を売りさばくことを迫られていました。結局、英国は粗悪な自国綿布をインドで徹底的に安く売ることで、約30年でダッカ・モスリンを壊滅させてしまったのです。

どこかの国でも今、いろいろな分野で同じことが起きています。「安いことが正義だ」と豪語する安売り商法の経営者の皆さんも、すこし立ち止まって考えてみましょう。自分の国の産業を滅ぼしてよいほどの事業はこの世には存在しないのではないでしょうか?

英国の手で、綿工業を完ぺきに滅ぼされたインドは、英国への綿原料の供給国となり、綿織り職人は炎天下で綿花を摘む奴隷のような身分に転落してしまいました。

(2004年1月24日「長野市民新聞」より」)

back お茶の間けいざい学

目次 next

back お茶の間けいざい学

目次 next

|

Hoki

Hoki