| - イスラエル北部の都市 - 世界遺産アッコとイエス伝道の舞台ティベリア |

||

| 「ガリラヤ湖」(ティベリア湖)を見下ろすホテルの一室で“静寂な”夜明けを迎える。旅も終盤で盛り沢山で立て込む。旅程も、「ティベリア」と「アッコ」の順番が入れ替わり「カペナウム」が追加された。 | ||

|

アッコ 地下都市【世界遺産】 ティベリア 山上の垂訓教会 パンと魚の奇跡の教会 ペテロ召命教会 カペナウム 古代シナゴーク 聖ペテロの家協会 ガリラヤ湖クルーズ |

|

| イスラエル;聖者の舞台に刻まれたドラマ |

| - 2014.4.8 (火) - |

| - イスラエル北部の都市 - 世界遺産アッコとイエス伝道の舞台ティベリア |

||

| 「ガリラヤ湖」(ティベリア湖)を見下ろすホテルの一室で“静寂な”夜明けを迎える。旅も終盤で盛り沢山で立て込む。旅程も、「ティベリア」と「アッコ」の順番が入れ替わり「カペナウム」が追加された。 | ||

|

アッコ 地下都市【世界遺産】 ティベリア 山上の垂訓教会 パンと魚の奇跡の教会 ペテロ召命教会 カペナウム 古代シナゴーク 聖ペテロの家協会 ガリラヤ湖クルーズ |

|

| - イスラエルの世界遺産アッコ - 地下に広がる十字軍終焉の地 |

||

| 「アッコ」は地中海に面した湾岸都市で、古代から東地中海交易の拠点として栄えた。「アッコ旧市街」は地上にオスマン帝国時代の建造物、地下にはより古い十字軍時代の大規模な遺構が残る。世界で唯一現存する極めて貴重な遺跡で、2001年に世界遺産(イスラエル)に登録された。 | ||

|

|

|

|

||

| 十字軍が地下に造った巨大な地下都市の発掘調査は困難を極め40年を費やしたという。その主要遺跡は「十字軍の道」「騎士のホール」「聖ヨハネの地下聖堂」等であるというが・・・・。 | ||

|

|

|

| 地下の遺構は「立入禁止」で入口付近から眺めるだけ、考古学的には素晴らしいものでしょうけど残念でした。 | ||

|

|

|

|

||

|

地中海に突き出る城壁で囲まれた「アッコ」(旧市街)を港に降りて眺めた。 | |

|

||

| 地上にオスマン帝国時代の遺跡vs地下に十字軍時代の遺跡、地上は道幅が狭くvs地下は高い天井、城壁で囲まれた旧市街にユダヤ人が住みvs城壁の外にアラブ人が住む。そして紀元前からキリスト教勢力とイスラム勢力の間で翻弄され続けた長い歴史があります。 | ||

|

|

|

| そして紀元前からキリスト教勢力とイスラム勢力の間で翻弄され続けた長い歴史。アッコに限らす中東全域においても今なお混迷が、悲しいことです。 | ||

| - イエス伝道の舞台ティベリア - 祝福の山に建てられた「山上の垂訓教会」 |

||

| イエス・キリストが山上で弟子たちと群衆に語った教え「山上の垂訓」(幸いなるかな・汝は我を愛するか)を説き、イエスが12使徒を選んだ場所でもある。 | ||

|

|

|

|

|

|

| - パンと魚の奇跡の教会 - 漁師ペテロ(兄弟)との出逢い |

||

| イエスが「2匹の魚と5つのパン」を祝福して増やし、説教を聞きに来た5000人を満腹させたという奇跡を記念して建てた教会。教会内に残る「魚とパン」のモザイクは遠くて暗く満足に写せませんでした。2015.6.19、放火に寄る火災で教会の一部が焼失、モザイク等には被害が及ばなかったという。(後日談) | ||

|

|

|

|

||

| - 聖ペテロ召命教会 - 漁師ペテロ(兄弟)との出逢い |

||

| イエスがガラリア湖畔で漁師ペテロ兄弟に出逢ったところに「聖ペテロ召命教会」が建てられた。“MENSA CHRISTI”は、磔刑にされたイエスが復活し弟子たちと食事をした食卓(メンサクリスティ)が祭壇になっている。小写真は「イエスとペテロの像」(ペテロは12使徒の一人)。 | ||

|

|

|

| - カペナウム遺跡 - 古代シナゴークと聖ペテロの家協会(イエスのガラリヤ伝道の本拠地) |

||

| - 古代ローマ時代の遺構 - | ||

| 「カペナウム」は、ローマ時代に主要街道に位置するユダヤ人の町、ガリラヤ湖畔の小さな町だが漁業に加えオリーブ・果実・穀物が豊富で豊かであったという。 | ||

|

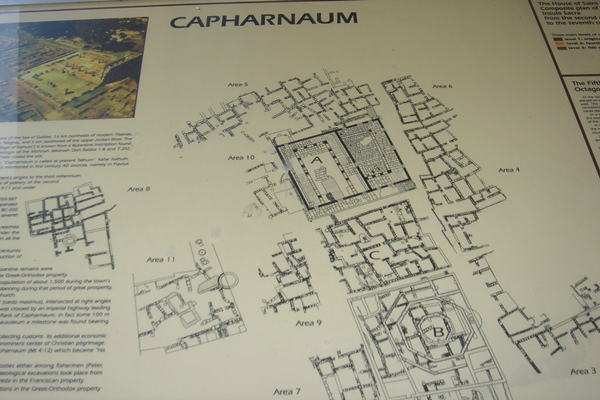

カペナウム ローマ時代の遺構 古代シナゴーク 聖ペテロの家協会 聖ペテロの家跡 |

|

|

||

| 大写真で示されている「A;古代シナゴーク」「B;聖ペテロの家教会/聖ペテロの家跡」、それ以外は「ローマ時代の遺構」、これら全体を「カペナウム遺跡」という。 | ||

|

|

|

|

||

| 「古代ローマ時代の遺構」は、紀元5世紀のローマ・ビザンチン時代に栄えたローマ支配下の街。遺構の土台部を見ると地層のように古い時代が折り重なり、貴重な古代遺跡といえる。 | ||

|

|

|

| ダビデの星(イスラエル王) | オリーブ | ブドウ |

| - 古代シナゴーク - | ||

| 「古代シナゴーク」は、ローマ支配下の紀元3世紀時代の「シナゴーク」(ユダヤ教の会堂)で、荒廃した「カペナウム遺跡」の中でも遺構の形を残している。また、「シナゴーク」とは「会堂」のことをいい、「カペナウム」において単に「シナゴーク」と言う場合はイエス・キリストの「ガラリヤ伝道の本拠地での会堂」を指すようです。 | ||

|

|

|

|

||

| - 聖ペテロの家教会 - イエスのガラリヤ伝道の本拠地(聖ペテロの家跡) |

||

| イエス・キリストは、ローマ支配下での「カペナウム」に漁師として住んでいたペテロの世話になり、この町に住みガリラヤ地方の伝道活動の中心地としていた。 | ||

|

|

|

|

||

| 「カペナウム」に正八角形の近代的「聖ペテロの家協会」が建てられている。教会の礼拝堂中央にはガラスで囲まれた一画があり、その下に発掘保存された「聖ペテロの家跡」がありガラス越しに見ることが出来る。 | ||

| 「カペナウム遺跡」の発掘は古く、江戸末期の頃にアメリカの探検隊が「古代カペナウムの遺跡」を発見、その後イギリス隊が「シナゴーク遺跡」を発見、明治になってカトリックのフランシスコ会が遺跡の主要部がある土地を購入し巡礼者のオアシスを建造した。 | ||

|

|

|

|

||

| 更に、20世紀前半、ドイツ隊とフランシスコ会によりシナゴークと八角形の教会が発掘され、20世紀後半にイタリア隊により「紀元1世紀頃の町並みとペテロの家」が発掘された。 | ||

| - ガリラヤ湖クルーズ - イエスの宣教と数々の奇跡を生んだ湖 |

||

| 国土の6割が砂漠、降雨は年間を通じ50日程度。まさに、イスラエルにとって「ガラリヤ湖」(ティベリア湖)は重要な水がめ。ヘルモン山やゴラン高原の雪融け水がヨルダン川となって流れこみ、その後は死海へと流れ出す。ガリラヤ湖は世界一低標高地にあり、水面の高さは“-210m前後”。 | ||

|

|

|

|

||

| 「ガラリヤ湖クルーズ」の船長さんは、船上に「日の丸」の旗を揚げ歓迎してくださいました。また、昼食に出された魚は・・・・言うまでもなく「聖ペテロの魚」でした。 | ||

| 挿入曲;レックレックラミッド・バー(イスラエルフォークダンス曲) | ||||||

| ヨルダンの旅 | イスラエルの旅 | |||||

| 4/4 | アンマン | 4/7 | ベトシャン | |||

| 4/5 | ペトラ | 4/8 | アッコ・ティベリア | |||

| 4/6 | マダバ・ネポ山 | 4/9 | エルサレム・ベツレヘム | |||

| 4/7 | ジェラシュ | ヨルダン・イスラエルの旅に戻る | ||||